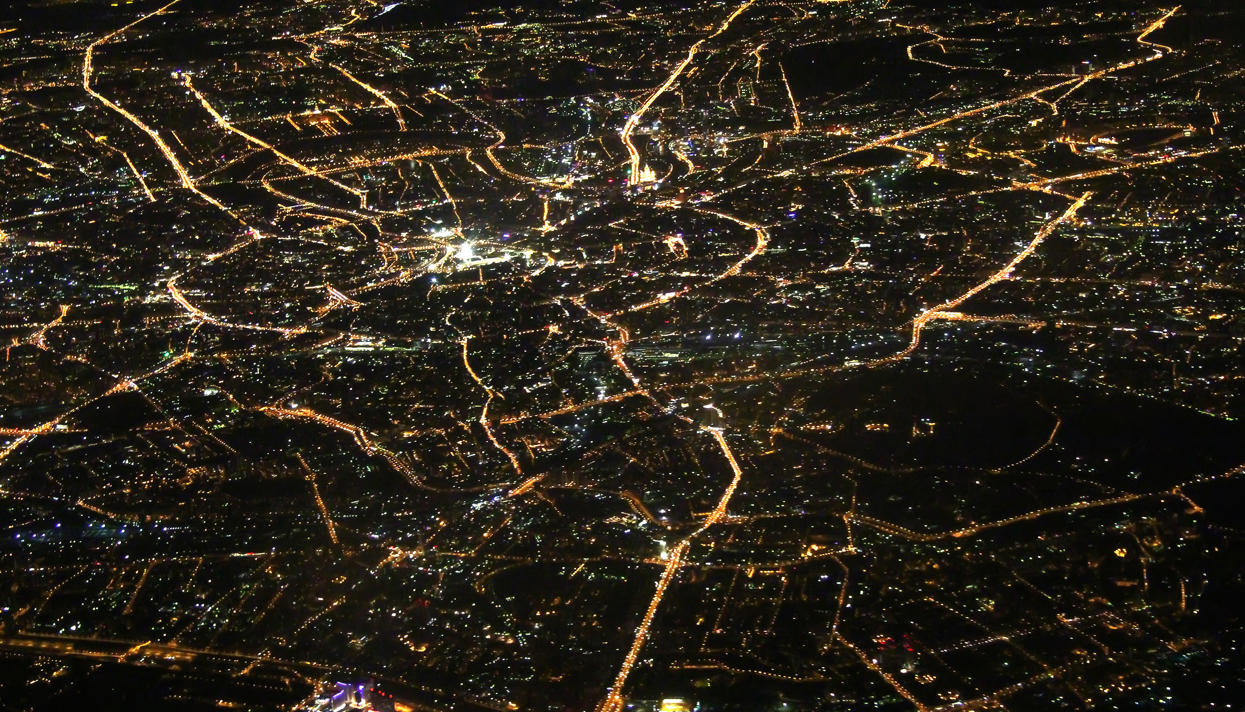

Москва: система координат

Art Konovalov / Shutterstock.com

На первый взгляд, Москва устроена хоть и не самым удобным для транспорта, но зато максимально понятным образом: расходящиеся от Кремля радиусы и пересекающие их кольца. Но на наших глазах в географии и структуре российской столицы происходят решительные и зачастую совершенно неожиданные перемены.

Зародившись на почти плоской равнине (семь московских холмов — это все же лишь мифологема, отсылающая к образу Третьего Рима), Москва веками расходилась в стороны, как круги от брошенного в омут камня, прирастая все новыми укреплениями, которые со временем сносились и превращались в опоясывающие центр кольца дорог: Китайгородская стена обернулась чередой центральных площадей, стена Белого города — Бульварным кольцом, стена Земляного города — Садовым кольцом, а таможенный Камер-Коллежский вал — кольцом «валов» на уровне одной-двух станций от Кольцевой линии метро. Одновременно проходящие через ворота этих стен радиусы тянулись дальше и дальше, обретая попутно все более глобальное значение: не в Клин дорога — а в Тверь и Петербург, не в Боровск — а в Киев, не во Владимир — а в Сибирь. В начале XX века город опоясала окружная железная дорога, в 2016 году ставшая пассажирской и переименованная в Московское центральное кольцо, в 1962 году — Московская кольцевая автодорога (МКАД), а в самом конце столетия по бывшим промзонам прошло Третье кольцо, соединив прежде казавшиеся страшно далекими районы на удивление короткими перемычками.

И все же стройная радиально-кольцевая симметрия Москвы, если приглядеться к ней повнимательнее, скрывает в себе и следы прежних потрясений, и промежуточные результаты идущих прямо сейчас. Заметнее всего это в контрасте между юго-западом и северо-востоком столицы, составляющими два полюса столичной градостроительной истории. Юго-запад, разместившийся на высоком правом берегу Москвы-реки, до 1950-х годов представлял собой в основном поля, а потом превратился в аналог барселонского Эщампле — огромный массив единовременно спланированной застройки вдоль радиусов Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. А на северо-востоке, вдоль дороги на царское богомолье в Троицкую лавру, на том же расстоянии от Кремля планировка беспорядочна, нередко попадаются древние памятники и вообще пейзаж обжит куда больше.

К началу XXI века мегаполис оказался в непривычной ситуации — путь его расползания по Восточно-Европейской равнине преградили границы Московской области, отдельного субъекта федерации, где сложилась целая система полуавтономных городов-спутников. Для Москвы начался период поиска внутренних резервов — уплотнительной застройки и освоения промзон. Именно тогда девелоперы обратили внимание на пояс старых промышленных кварталов, обхвативший центр на уровне окраин конца XIX — начала XX века. Когда Москва снова начала расти в советский период, дореволюционные фабрики и заводы не стали переносить, а просто перешагнули, начав строительство в бывших подмосковных селах. За последнее десятилетие эта мертвая зона привокзальных пустырей и полузаброшенных предприятий стала для города территорией роста: тысячи контор переехали в реконструированные корпуса «Армы», Трехгорной и Даниловской мануфактуры, галеристы обосновались на «Винзаводе», дизайнеры захватили цеха «Флакона» и «Манометра» (он теперь называется Artplay), а старинное Ходынское поле уже сейчас почти неразличимо под новыми жилыми кварталами и торговыми комплексами. Но остались еще огромные пустоты — вроде территорий заводов ЗИЛ и «Серп и Молот», которые только предстоит освоить заново.

Впервые в истории зашла речь и о децентрализации — довольно внезапно для скептично настроенных москвичей оказался осуществлен гигантоманский проект Сити, который придумали как коммерческий противовес административному ядру Кремля. Куст башен на берегу Москвы-реки пока медленно заполняется офисным людом, но туда подтягиваются все новые дороги и линии метро, которые в итоге, похоже, все-таки сделают его вторым по значению местом силы города.

Изменяются и районы в пределах Садового кольца. Парадно-административная часть города вокруг Кремля, где уже десятки лет почти никто не живет, постепенно приобретает все более дружелюбный и человечный вид. Заработавшая система платной парковки, с одной стороны, освобождает центр от лишних машин, а с другой — создает стимул переносить рабочие места на окраины. Отдельные районы внутри Садового даже стали наделяться какими-то особыми чертами и функциями вроде ресторанно-питейных переулков вокруг Патриарших прудов или вернувшихся в окрестности Кузнецкого Моста, как во времена Грибоедова, модных магазинов.

На более общем уровне представление города о самом себе коренным образом изменилось в июле 2011 года, когда его территория была разом увеличена в два с половиной раза — за счет самой неплотно заселенной части Московской области, расположенной между Киевским и Варшавским шоссе. Столица внезапно начала граничить с Калужской областью, превратившись из привычного эллипса в нечто вроде продолговатой восьмерки. Примерно в то же время городские власти не менее решительно порвали с прошлым, окончательно отказавшись от проекта Четвертого автомобильного кольца. Вместо него теперь активно сооружается первая московская хорда, перпендикулярная новой главной оси города, — почти прямая дорога, соединяющая планируемые платные автострады в Петербург и Нижний Новгород. Если грандиозные проекты по выносу важнейших государственных учреждений в Новую Москву когда-нибудь осуществятся, многовековые представления об устройстве Москвы раз и навсегда потеряют актуальность. Впрочем, это довольно весомое «если».